目次

(この記事は最新情報である)

帰化審査の近年の長期化

🔳帰化審査は近年長期化の傾向にあり、だいたい申請受理から許可が出るまで、1年以上かかるようになっています。

🔳よって、不許可率を計算するのに、「不許可率=不許可者数÷同年の申請者数」では、実態反映が不正確すぎるということになります。

🔳しかし、完全に正確な数字も、出しようがないわけなので、

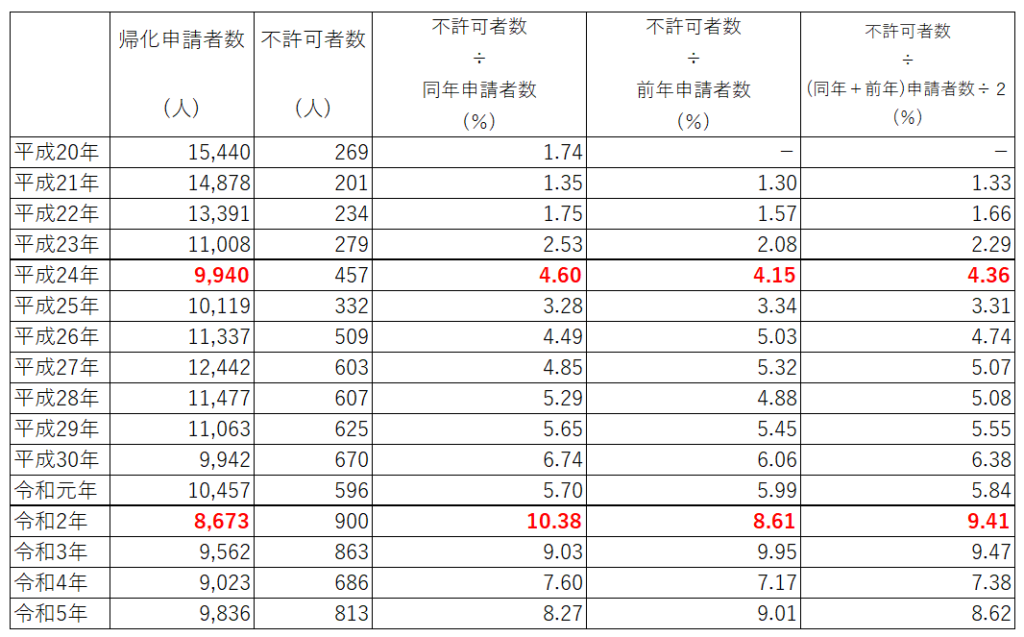

①不許可率=不許可者数÷同年申請者数

②不許可率=不許可者数÷前年申請者数

③不許可率=不許可者数÷((同年+前年)申請者数÷2)

といった、3つの不許可率によって、不許可率の近年の動向を見ていきます。

帰化許可申請者と帰化不許可率の推移

🔳結局、3つの不許可率に大きな違いは出なかった、といったところですが、これで「実態がこうなんだ」ということを、より説得力をもって説明できるのかな、というふうに思います。

🔳近年の不許可率について明らかに言えることは、昔と比べ、格段に高くなっているということです。

🔳平成21年(2009年)に1.3%程度だったものが、平成24年(2012年)には4%台に、そして、令和2年(2020年)には、なんと8~10%台へと、不許可率は跳ね上がります。

🔳そもそも、帰化というのは、国籍法の要件を満たさなければ、許可はされないわけですが、国籍法は、平成20年(2008年)の改正を最後に、変更がありません(成人年齢引き下げに伴う変更はありました)。

🔳その平成20年(2008年)の改正法の主な内容は、

「婚姻関係にない外国人女性と日本人男性の間に生まれた子について、父が認知すれば日本国籍を取得できるようになる」

というもので、帰化に関わる改正ではありませんでした。

🔳一方、この国籍法改正の平成24年(2012年)に、帰化不許可率は4%台にグンと上がっていますが、これは、国籍法の改正と関係なく、その前年に起った、東日本大震災の影響と思われます。

🔳そして令和2年(2020年)、3つの不許可率は、若干のばらつきがありますが、8~10%台に一気にさらに跳ね上がりますが、これはコロナ禍の影響と思われます。

🔳こうして見てくると、この約15年ほどの間に、東日本大震災、コロナ禍といった大きな出来事をきっかけに、帰化の不許可率は2段階で、ググっと上がったきたという感じです。

不許可率上昇の実態

🔳帰化審査では、審査の途中で、要件を満たさないと判断される案件は、法務局の審査官から申請の取り下げを打診されるという、つまり不許可になる前に、「申請をキャンセルしたら」と促されるのが一般的です。

🔳この「取り下げ者数」は不許可者数には含まれていません(公表もされていませんが)。

🔳このような帰化審査の運用の下で、昔は1%台だった不許可率が、コロナ禍の令和2年(2020年)以降、7~10%台(3つの不許可率)に上がってしまったことは、ある意味、異常とも言えます。

🔳つまり、この「取り下げ者」も不許可者に加算して考えれば、実態上の不許可率はさらにもっと跳ね上がるのではないかと考えられます。

🔳不許可率が高まっている理由や背景は、要するに近年、審査の運用が厳しくなってきていることに他なりません。

🔳何が厳しくなったのかというと、

・年収の状況

・年金保険料・健康保険料の支払状況

・交通違反

・日本語能力(読み書き)

これらの要件において、そのチェックが、近年厳しくなっています。

🔳帰化申請は、膨大な書類収集という大変さに加え、このように審査の運用の厳格化により、帰化の要件を満たしているのか否かの判断が、以前にも増して難しくなってきています。

🔳金銭面のことを考えると自己申請できるに越したことはありませんが、不許可リスクを下げるためにも、帰化の専門の行政書士にサポートを依頼されることをお勧めします。