目次

(この投稿は最新情報である)

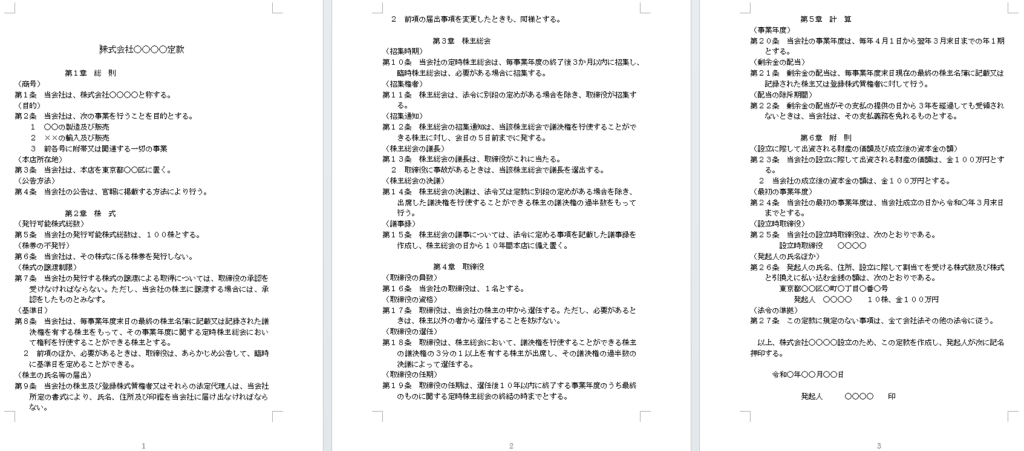

定款の作成

🔳株式会社の設立方法は「発起設立」と「募集設立」の2つがありますが、この投稿は「発起設立」についてのご説明となります(「募集設立」は「発起設立」と比べて、手続きが煩雑であることから、実務上は「発起設立」により会社設立するケースが多いため)。

🔳会社設立で最初にやることは、その会社のルールブックたる定款を作成することです。

🔳定款には、必ず定めなければならないものがあり、これを「絶対的記載事項」といいますが、これが6つあります。

1.目的

2.商号

3.本店所在地

4.設立に際して出資される財産の価額、又はその最低額

5.発起人の氏名又は名称及び住所

6.発行可能株式総数

🔳目的というのは、どういう事業を行うかということであり、普通は3~10くらいの目的を書きます。

🔳商号は会社の名前のことであり、これは、同じ本店所在地で、同じ商号とすることは禁止されています。

🔳つまり逆に言えば、例えば、千代田区と新宿区に同じ商号の会社があっても良いということです。

🔳本店所在地は、会社法で「最小行政区画(市町村、特別区(東京都の23区))」までで良いとされています。

🔳例えば東京都千代田区内で会社設立するのであれば、「東京都千代田区」までで良いということです。

🔳ちなみに、設立登記の際は、地番までが必要となります。

🔳しかし定款で地番まで定めてしまうと、同じ「千代田区」内で会社を移転した場合、定款まで変更しなければならないということになってしまうので、一般的には、定款では「最小行政区画」までとする会社が多いです。

🔳設立に際して出資される財産の価額は、通常は資本金の額ということになります。

🔳発起人の氏名又は名称及び住所、発行可能株式総数は、そのままの意味です。

🔳これら「絶対的記載事項」に加えて、

・事業年度(決算日)

・株主総会

・取締役

・公告方法(官報、新聞、自社のホームページ、いずれか)

などについて、定款で定めるということになります。

(日本公証人連合会HP「定款等記載例・小規模な会社」より)

定款の認証

🔳定款には「紙の定款」と「電子定款」があり、「紙の定款」と「電子定款」とでは、会社設立費用に違いが出てきます。

🔳「電子定款」の方が、費用を節約できます。

🔳会社設立費用は以下の通りとなります(行政書士、司法書士宛報酬は除く)。

定款認証手数料 50,000円(資本金300万円以上の場合)

登録免許税 150,000円

(紙定款の)印紙代 40,000円

合 計 240,000円

🔳電子定款、つまりオンライン申請だと、紙定款に必要な印紙代40,000円がかかりません。

🔳最近では、このオンライン申請が主流になっています。

🔳ただし、このオンライン申請には、それをするための電子定款のシステムを導入する必要があり、これに費用がかかるため、たいていのケースが1回きりになるであろう会社設立に際し、発起人が、この電子定款のシステムを導入した上で、自己申請することは、現実的ではないと考えられます。

🔳電子定款のシステムを導入している行政書士等の専門家に、定款作成から、定款認証手続きまでを依頼するというのが、普通なのかもしれません。

🔳定款作成から設立登記までの流れは、以下の通りとなります。

1.定款案の作成

↓

2.公証人への定款案の事前確認依頼(メール、FAX、持ち込み)

↓

3.定款のオンライン申請

↓

4.公証役場での定款認証手続

↓

5.資本金の払込み

↓

6.法務局での設立登記申請

🔳紙の定款にせよ、オンライン申請にせよ、公証人への定款案の事前確認依頼(メール、FAX、持ち込み)は必要であり、また公証役場での定款認証手続きは、公証役場に直接出向くことが必要になります。

🔳定款認証手続きでは、定款認証手数料50,000円を支払い、定款のデータが保存されたCD―ROMを受け取ったり、2,000円程度の手数料を払って、定款の謄本を受け取ったりします。

🔳これらが定款認証手続きであり、この認証手続きの後、発起人は資本金の払込みを行い、払込みを行った口座のある金融機関に「払込証明書」を発行してもらいます。

会社設立の登記

🔳「定款作成→定款認証→資本金払込み」を済ませた後、会社設立登記手続きを行うこととなります。

🔳設立登記までの流れは、以下のパターンが考えられます。

1.自己申請

2.行政書士(定款認証まで)→司法書士(設立登記)

3.司法書士に全てお任せ

🔳外国人の方が、日本で会社経営するために、「経営管理」ビザの認定・変更申請する場合は、2のパターンが一般的かと思われます。